Geldmenge vs. Gold, Aktien & Bitcoin: Wer gewinnt das Vermögensrennen seit 2011

A) Die Ausgangslage: Eine Welt nach der Finanzkrise (2011)

Wir schreiben das Jahr 2011. Die Welt erholt sich langsam von der Finanzkrise 2008. Um die Wirtschaft zu stützen, haben Zentralbanken wie die Federal Reserve die Geldschleusen geöffnet – ein Prozess namens Quantitative Easing (QE). In diesem Umfeld, geprägt von Misstrauen gegenüber dem traditionellen Finanzsystem, betritt ein neuer Akteur die Bühne: Bitcoin. Mit einem Preis von unter einem Dollar startet er in ein Rennen gegen etablierte Giganten wie Gold, den S&P 500 und den DAX.

B) Die erste Rallye: Bitcoins explosive Entdeckung (2011-2017)

Während die Aktienmärkte eine stetige, von der lockeren Geldpolitik getragene Erholung zeigten, vollzog Bitcoin seine erste explosionsartige Wachstumsphase. Angetrieben von einer kleinen Gemeinschaft aus Kryptographen, Libertären und Tech-Enthusiasten bewies das Netzwerk seine Funktionsfähigkeit. Ereignisse wie die Bankenkrise in Zypern 2013, bei der Sparer enteignet wurden, dienten als perfektes Anschauungsmaterial für den Nutzen einer dezentralen, zensurresistenten Währung. Der Preis schoss von 1 Dollar im Februar 2011 auf über 1.000 Dollar im November 2013. Es war eine Zeit wilder Spekulation, geprägt von der berüchtigten Handelsplattform Mt. Gox, aber sie zementierte Bitcoin erstmals als Anlageklasse mit einem asymmetrischen Renditeprofil – das Potenzial für Gewinne überstieg das Verlustrisiko um ein Vielfaches.

c) Der erste Krypto-Winter: Marktbereinigung und Infrastrukturaufbau (2014–2016)

Der Kollaps von Mt. Gox Anfang 2014, der größten Bitcoin-Börse der damaligen Zeit, stürzte den jungen Markt in eine tiefe Krise. Der Preis fiel um über 80% und verharrte jahrelang auf niedrigem Niveau. Viele Beobachter erklärten Bitcoin für tot. Doch dieser erste „Krypto-Winter“ war überlebenswichtig. Betrügerische Projekte verschwanden, und ernsthafte Entwickler und Unternehmen nutzten die Zeit, um die dringend benötigte Infrastruktur aufzubauen: sicherere Börsen, regulierte Verwahrlösungen (Custody) und bessere Wallet-Technologien. Während Bitcoin im Winterschlaf schien, stiegen die Aktienmärkte im Schutze der weiterhin expansiven Zentralbankpolitik weiter an.

D) Die Mainstream-Manie: Der ICO-Boom (2017)

Angetrieben durch das Bitcoin Halving 2016 (eine programmierte Halbierung der neu geschaffenen Bitcoins) und eine neue Welle spekulativen Kapitals, begann 2017 der bis dahin größte Bullenmarkt. Der Aufstieg wurde durch den „Initial Coin Offering“ (ICO)-Boom befeuert, bei dem Tausende neue Krypto-Projekte Geld einsammelten. Bitcoin wurde zum Einfallstor in diese neue Welt. Die Mainstream-Medien stürzten sich auf das Thema, und eine globale FOMO („Fear Of Missing Out“) trieb den Preis bis auf fast 20.000 US-Dollar. Im Vergleich dazu wirkten die soliden Jahresgewinne von S&P 500 und DAX wie eine Randnotiz.

E) Der zweite Winter & die stille Ankunft der Institutionen (2018–2019)

Erneut folgte auf die Manie der Kater. Der ICO-Markt kollabierte, und mit ihm der gesamte Krypto-Sektor. Bitcoin stürzte erneut um mehr als 80% auf bis zu 3.000 US-Dollar. Doch dieser zweite Winter unterschied sich fundamental vom ersten. Während Kleinanleger panisch verkauften, begannen große institutionelle Investoren, sich leise zu positionieren. Die Einführung von Bitcoin-Futures an der CME (Chicago Mercantile Exchange) signalisierte eine zunehmende Akzeptanz. Im Hintergrund bauten Finanzgiganten ihre Kapazitäten für den Handel und die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf.

F) Der perfekte Sturm: COVID-19 und das "digitale Gold" (2020–2021)

Das Jahr 2020 veränderte alles. Die globale Pandemie führte zu einem beispiellosen geldpolitischen Eingriff: Die M2 Geldmenge explodierte förmlich, als Regierungen und Zentralbanken Billionen in die Wirtschaft pumpten. Gleichzeitig fand im Mai 2020 das dritte Bitcoin Halving statt. Diese Kombination aus einer historisch einmaligen Geldmengenausweitung und einer Angebotsverknappung bei Bitcoin schuf einen „perfekten Sturm“. Die Angst vor Inflation trieb Anleger in Scharen in Sachwerte. Unternehmen wie MicroStrategy und Tesla investierten Milliarden in Bitcoin und legitimierten es als „digitales Gold“ und Treasury-Reserve-Asset. Der Kurs explodierte und erreichte im November 2021 ein Allzeithoch von über 68.000 US-Dollar.

G) Die Zinswende: Kampf gegen die Inflation (2022)

Die Konsequenz der Geldflut war eine Inflation, wie sie die westliche Welt seit 40 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Die Zentralbanken vollzogen eine 180-Grad-Wende und leiteten mit aggressiven Zinserhöhungen die „Zinswende“ ein. Risiko-Assets litten massiv unter dem Entzug der Liquidität. Technologieaktien und insbesondere Kryptowährungen brachen ein. Der Kollaps von zentralisierten Krypto-Playern wie Terra/LUNA, Celsius und FTX verschärfte den Abschwung und spülte erneut eine Welle von Spekulanten aus dem Markt. Bitcoin fiel bis auf rund 16.000 US-Dollar.

H) Die ETF-Ära: Bitcoin wird erwachsen (2023–2025)

Trotz der Untergangsszenarien erwies sich das Bitcoin-Netzwerk als robust. Während zentralisierte Firmen scheiterten, lief die dezentrale Blockchain fehlerfrei weiter. Ab 2023 begann eine stetige Erholung, angetrieben von der Erwartung der Zulassung von Spot Bitcoin-ETFs in den USA. Anfang 2024 wurde dies Realität und markierte den finalen Schritt zur Etablierung von Bitcoin als anerkannte, globale Anlageklasse. Milliarden von institutionellem Kapital flossen nun über regulierte Wege in den Markt. Gepaart mit der Vorfreude auf das vierte Halving im April 2024, katapultierte diese neue Nachfrage den Preis auf neue Rekordhöhen von weit über 100.000 US-Dollar.

Z) Schlussfolgerung: Eine Lektion in Knappheit

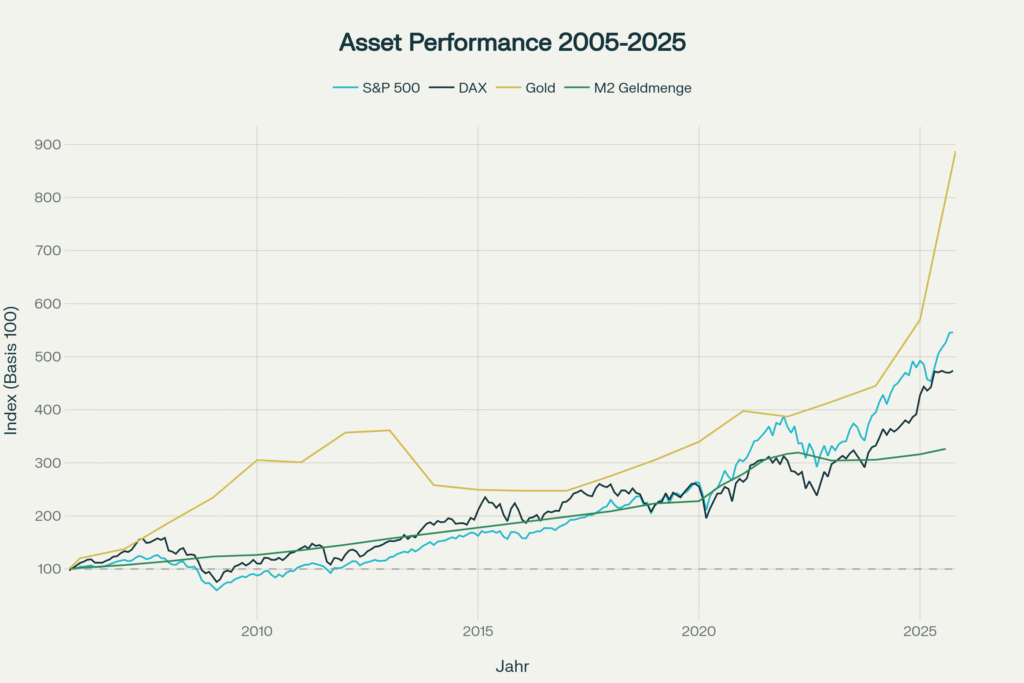

Die Wertentwicklung seit 2011 ist eine beeindruckende Chronik des Wettbewerbs zwischen unbegrenzt vermehrbarem Fiat-Geld und absolut knappen Vermögenswerten. Während die Geldmenge M2 um über 140% anstieg, boten Gold (+191%) und Aktien wie der S&P 500 (+421%) einen soliden Inflationsschutz. Doch Bitcoin, mit seiner astronomischen Rendite, definierte die Regeln des Investments neu. Er hat bewiesen, dass in einer digitalisierten Welt ein dezentraler, digitaler Wertspeicher nicht nur möglich, sondern für viele Investoren auch wünschenswert ist. Die Reise war volatil und nichts für schwache Nerven, aber das Ergebnis ist unbestreitbar: In einer Ära der geldpolitischen Experimente hat die mathematische Knappheit triumphiert.

Der unzertrennliche Zusammenhang: Staatsverschuldung und Geldmengenausweitung

Wachsende Staatsdefizite: Regierungen der USA, der Eurozone und Japans geben seit Jahrzehnten strukturell mehr Geld aus, als sie durch Steuern einnehmen. Dieses Defizit muss finanziert werden.

Ausgabe von Staatsanleihen: Um dieses Defizit zu decken, geben die Staaten Staatsanleihen aus. Sie leihen sich also Geld am Kapitalmarkt.

Die Rolle der Zentralbank: Wenn die Nachfrage nach diesen Anleihen am freien Markt nicht ausreicht oder die Zinsen zu stark steigen würden, schreiten die Zentralbanken (Federal Reserve in den USA, EZB in Europa, Bank of Japan) ein. Über Programme wie Quantitative Easing (QE) kaufen sie diese Staatsanleihen in großem Stil auf.

Geldschöpfung aus dem Nichts: Um die Anleihen zu kaufen, schaffen die Zentralbanken neues Zentralbankgeld – quasi per Knopfdruck. Dieses Geld wird den Geschäftsbanken gutgeschrieben, von denen die Zentralbank die Anleihen kauft.

Anstieg der Geldmengen M1 und M2: Dieses neue Geld landet im Bankensystem. Es erhöht die Reserven der Geschäftsbanken, was deren Fähigkeit zur Kreditvergabe steigert und somit die breiteren Geldmengen M1 und M2 anwachsen lässt.

Im Wesentlichen monetarisieren die Zentralbanken die Staatsschulden. Sie verwandeln Schulden in neues Geld. Dies ist der Kern des modernen Finanzsystems.

Die Entwicklung in den USA, Europa und Japan

USA: Der Motor der globalen Verschuldung

Die USA sind hier der Taktgeber. Ihre Staatsverschuldung ist von rund 60% des BIP im Jahr 2000 auf über 120% im Jahr 2025 explodiert. Jede Krise (Finanzkrise 2008, COVID-19 2020) wurde mit einer neuen Welle der Verschuldung und einer parallelen Explosion der Geldmenge beantwortet. Da der US-Dollar die Weltreservewährung ist, können die USA dieses Spiel länger treiben als andere Länder, da eine globale Nachfrage nach Dollar und US-Staatsanleihen besteht.

Eurozone: Gefangen im Stabilitätspakt

Die Eurozone ist heterogener. Während Länder wie Deutschland eine relativ moderate Verschuldung aufweisen, kämpfen südeuropäische Staaten mit sehr hohen Schuldenquoten. Die EZB agiert als „Stabilitätsanker“, indem sie durch Anleihekäufe (z.B. im Rahmen des PEPP-Programms) die Zinsen für hochverschuldete Länder künstlich niedrig hält. Ohne diese Monetarisierung durch die EZB wäre die Eurozone in ihrer jetzigen Form kaum überlebensfähig.

Japan: Das Labor der Zukunft

Japan ist das „Versuchslabor“ dieser Politik und betreibt sie am längsten und aggressivsten. Mit einer Staatsverschuldung von über 250% des BIP hält die Bank of Japan einen Großteil der japanischen Staatsanleihen selbst. Das Land zeigt, dass eine solche Politik über Jahrzehnte aufrechterhalten werden kann, ohne in eine Hyperinflation zu münden – allerdings um den Preis wirtschaftlicher Stagnation („verlorene Jahrzehnte“) und einer massiven Abwertung der eigenen Währung.

Die Konsequenzen für Anleger: Ein Tsunami an Liquidität

Die Grafik der Wertentwicklung seit 2011 ist eine direkte Folge dieses Prozesses. Der massive und stetige Anstieg der Staatsverschuldung, finanziert durch die Notenpresse, hat einen Tsunami an Liquidität ausgelöst, der sich in die Finanzmärkte ergossen hat.

Asset-Preis-Inflation: Das neue Geld floss nicht primär in die Realwirtschaft (Konsum), sondern in Vermögenswerte. Die Preise für Aktien, Immobilien und andere knappe Güter stiegen nicht unbedingt, weil ihr fundamentaler Wert so stark zunahm, sondern weil immer mehr Geld dieselbe Menge an Gütern jagte.

Suche nach Rendite (Search for Yield): Durch die künstlich niedrig gehaltenen Zinsen auf „sichere“ Anlagen wie Staatsanleihen wurden Anleger gezwungen, in risikoreichere Anlageklassen zu investieren, um überhaupt noch eine Rendite zu erzielen. Dies befeuerte die Kurse von Aktien und spekulativeren Assets wie Bitcoin.

Belohnung von Knappheit: In einem System, in dem die Geldmenge potenziell unendlich ist, werden Vermögenswerte mit einer endlichen oder begrenzten Menge automatisch wertvoller.

Gold: Der traditionelle Schutz gegen Geldentwertung und Staatsbankrott.

Qualitätsaktien: Anteile an Unternehmen mit Preissetzungsmacht, die ihre Preise an die Inflation anpassen können.

Bitcoin: Der Newcomer mit einer mathematisch auf 21 Millionen limitierten Menge – die ultimative Form der digitalen Knappheit. Seine Wertentwicklung ist die extremste Reaktion auf die Politik der unbegrenzten Geldschöpfung.

Fazit für den strategischen Investor

Als Experte ziehe ich folgendes Fazit: Die hohe Staatsverschuldung und die damit verbundene Geldmengenausweitung sind kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein struktureller Bestandteil des heutigen Finanzsystems. Ein Abbau dieser Schulden ist politisch und wirtschaftlich kaum durchsetzbar. Daher wird die Monetarisierung durch die Zentralbanken in der einen oder anderen Form weitergehen.

Für Anleger bedeutet das:

Bargeld verliert: Das Halten von großen Mengen an Bargeld oder niedrig verzinsten Spareinlagen führt über die Zeit zu einem garantierten Kaufkraftverlust.

Schulden sind der Motor: Die Wertentwicklung von Vermögenswerten wird weiterhin stark von den Entscheidungen der Zentralbanken und der Entwicklung der Staatsverschuldung abhängen.

Knappheit ist Trumpf: Ein Portfolio sollte strategisch auf knappe Güter ausgerichtet sein. Die Diversifikation über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Edelmetalle, Immobilien, Bitcoin) ist entscheidend, um sich gegen die systemischen Risiken dieses schuldengetriebenen Systems abzusichern.

Die Analyse zeigt unmissverständlich, dass der Preis vieler Vermögenswerte heute weniger ein Ausdruck ihres fundamentalen Wertes ist, als vielmehr ein Spiegelbild der abnehmenden Kaufkraft der Fiat-Währungen, in denen sie gemessen werden.